Veduta della facciata di San Pietro col campanile di Bernini poi abbattuto

Nel 1629 era morto Carlo Maderno, architetto della Fabbrica di San Pietro dal 1603. Bernini, che in quel tempo stava lavorando alla costruzione del baldacchino, gli successe alla direzione della Fabbrica. Maderno, a lavori praticamente ultimati, aveva previsto, per desiderio di Paolo V, l’aggiunta alla facciata di due campanili laterali, la cui realizzazione, tuttavia, aveva mostrato immediatamente importanti problemi di staticità. Per questa ragione, il progetto era stato interrotto nel 1622 alla quota terminale della facciata e fu ripreso solo dopo la nomina di Bernini ad architetto della Fabbrica. Il campanile meridionale della basilica, innalzato da Bernini nel 1639-1641, tra mille difficoltà dovute alla presenza di forti discontinuità e falde freatiche nel terreno di fondazione, rappresentò l'unico spettacolare insuccesso della sua straordinaria attività artistica e fu demolito nel 1646 a causa della comparsa di fratture nella muratura.

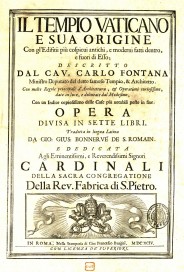

Carlo Fontana (dis.), Alessandro Specchi (inc.), Prospetto del tempio vaticano con il campanile nel termine che mostrò la rovina e modo del riparo, in: Carlo Fontana, Il tempio Vaticano e sua origine con gl'edifitii più cospicui antichi e moderni fatti dentro e fuori di esso..., Roma 1694