Gli interventi settecenteschi di consolidamento della cupola di San Pietro

La costruzione della cupola di San Pietro fu iniziata da Michelangelo Buonarroti nel 1546 quando, già settantenne, subentrò ad Antonio da Sangallo il giovane nella direzione dei lavori della Fabbrica. Il progetto, per certi versi ispirato a quello di Brunelleschi per Santa Maria del Fiore, subì numerose modifiche in corso d'opera, e quando Michelangelo morì, nel 1564, la costruzione era giunta all’altezza del tamburo. Dopo una pausa di oltre vent’anni, i lavori furono ripresi durante il pontificato di Sisto V, e conclusi da Giacomo Della Porta e Domenico Fontana in soli ventidue mesi, grazie a un grande dispiegamento di uomini e mezzi. Nella prima metà del XVIII secolo, il manifestarsi sulla cupola di alcune crepe, conseguenza di interventi seicenteschi, e un clamoroso rapporto di Luigi Vanvitelli, architetto della Fabbrica, avevano diffuso il timore che la cupola fosse in procinto di crollare. Così Benedetto XIV chiese prima il parere di tre matematici, che redassero una perizia considerata per certi versi il primo testo della moderna ingegneria civile, e nel 1743 diede incarico all'ingegnere Giovanni Poleni di studiare la struttura e verificare la necessità di interventi di consolidamento.

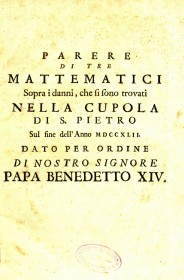

Cupola di S. Pietro, in: Thomas Le Seur, François Jacquier, Ruggero Giuseppe Boscovich, Parere di tre mattematici sopra i danni che si sono trovati nella cupola di S. Pietro sul fine dell'anno MDCCXLII. Dato per ordine di nostro signore papa Benedetto XIV, Roma 1742