Ritratto e stemma di Bonifacio VIII

Il ritratto e lo stemma di Bonifacio VIII sono tratti dall'edizione più importante delle Vite dei sommi pontefici del padre domenicano spagnolo Alfonso Chacón, pubblicata a Roma nel 1677 in quattro volumi in folio, illustrati e arricchiti da numerose tavole incise in rame. Chacón, storico, filologo ed erudito, chiamato a Roma da Pio V nell'ottobre del 1566 come penitenziere minore della basilica di S. Pietro, non riuscì a completare la sua opera, poi conclusa da Francisco Morales Cabrera con le vite dei pontefici da Alessandro VI a Clemente VIII e pubblicata nel 1601. Le Vite ebbero un notevole successo e furono poi ristampate con l'aggiunta delle biografie dei papi successivi da Andrea Vittorelli, Ferdinando Ughelli, Girolamo Aleandro, Luca Wadding, Cesare Becilli e condotte sino a Clemente IX da Oldoini che pubblicò l'edizione del 1677. Nel 1751, infine, videro la luce altri due volumi, opera di Mario Guarnacci, che portavano l'opera sino a Clemente XII.

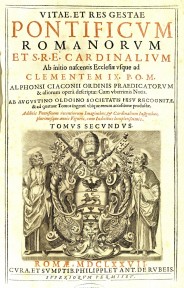

Alfonso Chacón, Vitae, et res gestae pontificum Romanorum et s.r.e. cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae vsque ad Clementem IX P.O.M. ..., vol. II, Roma 1677